遗址介绍

古建筑群:南海神庙自南至北有牌坊、头门、仪门、礼亭、大殿和后殿,两旁为廊庑、碑亭等。牌坊为三间四柱冲天式,花岗岩石打制,正面石额刻“海不扬波”四字。头门建于清代,面阔三间,进深两间,分心墙用两柱,前后两侧均设塾台,梁架雕刻图案纹饰。仪门面阔三间、进深四间,硬山顶,两侧与复廊相通。礼亭原建于明代,单檐歇山顶,面阔进深均三间,后毁,1990年仿明代风格重建。大殿原为明代建筑,单檐歇山顶,阔五间深三间,“文化大革命”期间被毁,1989年在原台基上重建复原,重塑殿内南海神像。后殿在20世纪30年代陈济棠主粤期间改建为钢筋混凝土结构,1991年修建时,重新安装了陶塑瓦脊。东复廊立一达奚司空像,举左手于额前作遥望大海状,俗称“番鬼望波罗”。

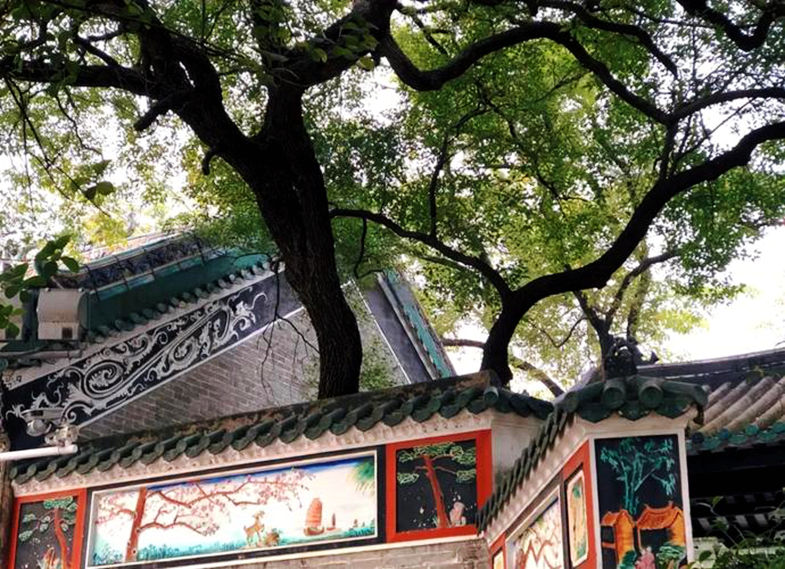

浴日亭:位于南海神庙西南边的章丘岗上,建于唐代,因拂晓时分登上古亭可见“日浴大海”之奇观而得名。浴日亭坐北朝南,平面呈方形,歇山顶,面阔三间、进深三间,四围各有4根花岗岩石方柱,内有4根木圆金柱,石柱为础。正面悬“浴日亭”木匾。前后各筑3级石台阶。周围古木葱葱,其中有一株高耸的红豆古树。史载古时三面临水,登亭眺望,海空相接,旭日东升,霞光万道,“扶胥浴日”是宋、元、清三代羊城八景之一。

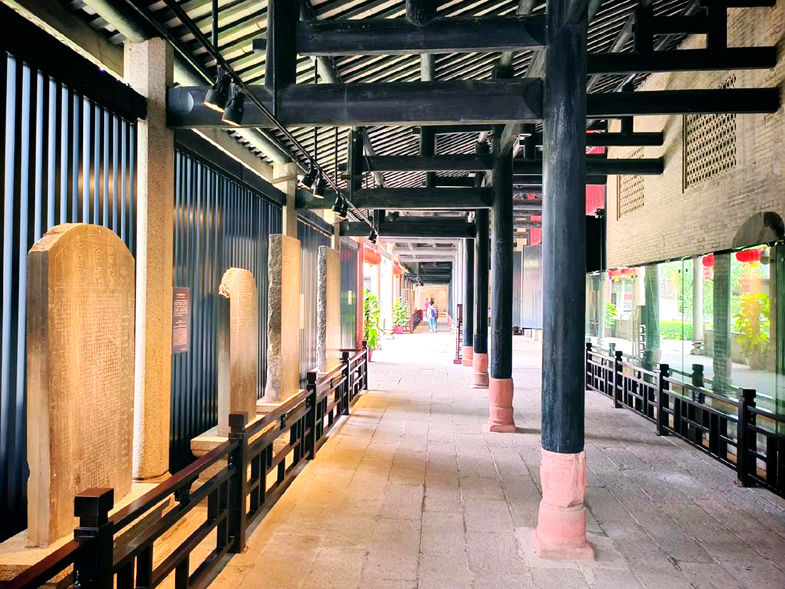

碑刻:庙内尚存唐代韩愈碑、宋开宝年间石碑和历代皇帝御祭石碑30余方,以及明代铁钟、玉刻南海神印等文物。原存有全国第二大的东汉大铜鼓,已于2000年被窃。据清代嘉庆年间番禺秀才崔弼撰的《波罗外纪》所记,庙中有唐碑1块,宋碑11块,元碑10块,明碑26块,清碑21块,苏轼、陈白沙等历代名人诗歌石刻16种,共七八十块之多,故有“南方碑林”之称。由于历史原因,目前仅剩47块,计有唐碑1块,宋碑3块,元碑2块,明碑20块,清碑4块,新复制碑刻8块,今人书历代诗词碑刻9块。

码头遗址:2005年底,南海神庙周边环境整治过程中,考古专家在庙西南侧发掘出明代古码头遗址,遗址由码头、道路、小桥构成,全长125米,东西宽5.5米,长条形的红砂岩砌筑而成,由南到北延申至浴日亭脚下。经专家考证,是广州地区乃至珠江三角洲一带保存最完整、规模最大的明代码头遗址。清代古码头是迎接“哥德堡号”重返黄埔,南海神庙建设前广场时发现的。古码头的发现,证明清代的珠江水仍到“海不扬波”牌坊前,到南海神庙的人大都在此离船登岸。码头用麻石铺彻,共九级亲水台阶,通往庙内的路上铺五板麻石,喻为九五之尊,皇家气派。引路的两边留有圆形的“火烧坑”,是昔日信众三更生火烧猪,五更敬神习俗的遗迹。

景点特色:

南海神庙是中国古代四大海神庙中唯一完整保存的官方祭祀地,始建于隋开皇十四年(594年),已历经1400余年沧桑岁月。

这里古称扶胥之口,黄木之湾,举目南望,茫茫大海,浩渺无际。南海神庙前有一座“海不扬波”石牌坊,现存的石牌坊是清代建设,三间、四柱、二楼建筑风格,石质粗犷、古朴,其上四字正是船员们祈求南海神保佑“海不扬波”,让其顺风顺水启航。

南海神庙作为古代海上丝绸之路的重要见证,承载着历代帝王遣官祭祀南海神的典制传统,庙内供奉的南海神祝融(尊号“广利王”),被历代航海者奉为护佑平安的守护神。

南海神庙结构完整、气势恢宏,头门、仪门、礼亭、大殿和后殿不一而足。仪门两侧的复廊以及大殿前东西两廊均为清代重建。庙宇内自隋唐以来的石刻极多,因历代皇帝都曾派官员到庙中举行祭典,留下了不少珍贵的碑文,故神庙又有“南方碑林”之称。

每年农历二月十一至十三号,这里会举行南海神诞,又叫波罗诞,已经有1400多年的历史,民间有“游波罗,娶老婆”的说法,非常热闹,有很多文化表演可以看。

游览必到:

“海不扬波”石牌坊:是进入南海神庙的第一标志性建筑,其建筑粗犷且精美,成为南海神庙的“庙徽”而广为流传。珠三角及港澳地区有三十来块“海不扬波”牌坊,唯南海神庙的“海不扬波”为正宗。

头门:头门是南海神庙的第一重建筑,砖木结构,面阔三间,东西八字墙喻意四平八稳。前塾台、后塾台是春秋的建筑型制,前塾台东西两侧有顺风耳与千里眼两位神像。横梁的木雕保留宋代风格,屋顶为硬山脊,花板博古的屋脊是典型的清代风格。头门是清代遗物,现代重修部分依旧保留清代遗风。

仪门:仪门即礼仪之门。按礼制,中间大门为王侯贵族出入,官阶低者和百姓只能从侧门进出。大门上有“圣德咸沾”牌匾,两旁石鼓还巧藏封侯爵禄图(蜂、猴、雀、鹿)寓意皇恩浩荡,普及众生,凡进此仪门,来年便可封侯和发家致富。

礼亭:礼亭又称拜亭,是古人放贡品及拜祭的地方。亭中间有一口出土于高州的东汉铜鼓,是中国第三大铜鼓。鼓身花纹精致细密,鼓边有青蛙六只栩栩如生,足见东汉时高超的铸造工艺。

大殿:大殿是南海神庙最中心、最雄伟的建筑,1986年修建而成。大殿仿明代建筑风格,为歇山顶,飞檐单铺双下昂,24根红色巨柱,擎楼托顶,横梁飞架,驼峰斗拱,全部入榫而不用一根钉。每条大柱、平竖于柱础,为典型的中国古代木结构宫殿的建筑艺术。大殿正中座像为南海神祝融。

昭灵宫:昭灵宫也叫“后殿”,在20世纪30年代陈济棠主粤期间改建为钢筋混凝土结构。1991年修建时,重新安装了陶塑瓦脊。昭灵宫是南海神夫人的寝宫,南海神夫人在宋朝时期被封为“明顺夫人”。

浴日亭:浴日亭在南海神庙西南角的章丘岗岗上,据传是唐代时建筑,是广东省级文物保护单位。三面临水,是昔日观看日出的好地方。宋元时期首次评选羊城八景,扶胥浴日(也称波罗浴日)被评为首景。现存的建筑为清代所建,1986年重修。

典故与历史:

南海神庙(又称波罗庙)供奉南海神广利王,是中国古代四大海神庙中唯一完整保存的官方祭祀地,始建于隋开皇十四年(594年),已历经1400余年沧桑岁月。这里古称扶胥之口,黄木之湾,举目南望,茫茫大海,浩渺无际。南海神庙前有一座“海不扬波”石牌坊,现存的石牌坊是清代建设,三间、四柱、二楼建筑风格,石质粗犷、古朴,其上四字正是船员们祈求南海神保佑“海不扬波”,让其顺风顺水启航。南海神庙作为古代海上丝绸之路的重要见证,承载着历代帝王遣官祭祀南海神的典制传统,庙内供奉的南海神祝融(尊号“广利王”),被历代航海者奉为护佑平安的守护神。2013年,南海神庙被列为全国重点文物保护单位,继续向世人诉说着千年的传奇。

南海神庙建始于隋,承发于唐,鼎盛于宋,败落于元,中兴于明,而衰落于清末民初,新生于改革开放。千年的皇家祭海庙坛,蕴含非凡的历史文化。其中,碑刻文化是南海神庙最精华的文化,它铭刻着神庙的国家祭礼、历史大事、名人活动、民俗节庆等文化内容,对研究南海神庙的历史沿革、古海丝路的中夷商贸、官宦名人活动、文化及艺术都有很高价值。由于南海神庙留下的历史文献不多,明清以来,研究南海神庙的历史文化多靠这些碑刻。据清代嘉庆年间番禺秀才崔弼撰的《波罗外纪》所记,庙中有唐碑1块,宋碑11块,元碑10块,明碑26块,清碑21块,苏轼、陈白沙等历代名人诗歌石刻16种,共七八十块之多,故有“南方碑林”之称。由于历史原因,目前仅剩47块,计有唐碑1块,宋碑3块,元碑2块,明碑20块,清碑4块,新复制碑刻8块,今人书历代诗词碑刻9块。其中,《南海神广利王庙碑》对研究韩愈文脉、唐代书法刻工艺术、广州城防沿革、海事活动很有价值。

古代,南海神庙所在的位置是扶胥港,是广州的外港,是古代海上丝绸之路的起点之一。古时候,中外海船出入广州按例都要到南海神庙祭拜南海神,祈求出入平安,一帆风顺。自隋唐以来,历代皇帝都派官员到南海神庙举行祭典,留下了不少珍贵碑刻,故有“南方碑林”之称。每年农历三月在此举行的祭祀南海神的传统民间信俗“波罗诞”被列入国家级非物质文化遗产名录。

唐朝时期,一位名叫达奚司空的波罗国人(古印度),因迷恋广州美景而误了返程的海船,最终望海泣泪,化身为石像,永远留在了这片他深爱的土地,当地人感念其诚挚之情,将他厚葬并塑像祀于南海神庙中,从此南海神庙又被称为“波罗庙”,这段传奇故事不仅赋予了古庙深厚的文化底蕴,更为其增添了几分神秘色彩。

游览价值:

南海神庙具有极高的历史文化价值,是中国古代海神信仰和海上丝绸之路的重要见证。作为中国古代四大海神庙中唯一完整保存的官方祭祀地,它承载着丰富的历史信息,对研究中国古代的海洋文化、对外贸易、宗教信仰等方面具有重要意义。

庙内的众多碑刻被誉为“南方碑林”,铭刻着神庙的国家祭礼、历史大事、名人活动、民俗节庆等文化内容,对研究南海神庙的历史沿革、古海丝路的中夷商贸、官宦名人活动、文化及艺术都有很高的价值。

浴日亭是古代观望海上日出的胜地,被评为宋、元、清三代羊城八景之一的“扶胥浴日”,具有独特的自然景观和文化价值。

南海神诞庙会(波罗诞)是岭南最早的民间神诞活动,具有丰富的民俗文化内涵,被列为中国国家级非物质文化遗产,吸引着众多游客参与,体验独特的民俗风情。

历史沿革

南海神庙始建于隋开皇十四年(594年),隋文帝下诏建四海神庙祭四海,在广州南海建南海神祠,并在当地请了一位巫师主持神庙的洒扫和祭祀南海神,祠内还广植松柏树木等,南海神庙因此建立。清碑显示,康熙四十二年(1703年),皇帝五十大寿,御书立“万里波澄”巨碑,是南海神庙唯一由皇帝亲笔题字的碑文。明朝以前为木结构牌坊,明代以后改为石牌坊,现存的石牌坊是清代建设,三间、四柱、二楼建筑风格,石质粗犷、古朴是典型的清代遗风。2005年底,南海神庙周边环境整治过程中,考古专家在庙西南侧发掘出明代古码头遗址,遗址由码头、道路、小桥构成,全长125米,东西宽5.5米,长条形的红砂岩砌筑而成,由南到北延申至浴日亭脚下。经专家考证,是广州地区乃至珠江三角洲一带保存最完整、规模最大的明代码头遗址。清代古码头是迎接“哥德堡号”重返黄埔,南海神庙建设前广场时发现的。古码头的发现,证明清代的珠江水仍到“海不扬波”牌坊前,到南海神庙的人大都在此离船登岸。码头用麻石铺彻,共九级亲水台阶,通往庙内的路上铺五板麻石,喻为九五之尊,皇家气派。引路的两边留有圆形的“火烧坑”,是昔日信众三更生火烧猪,五更敬神习俗的遗迹。

游览信息:

地点:广州市黄埔区穗东街道庙头村。

开放时间:全年周二-周日09:00-17:00开放,16:30停止入园;全年周一全天不开放(法定节假日和特殊情况除外)。

门票价格:免费开放。

预约方式:无需预约。

遗址图览